和式トイレの使い方と歴史|苦手な人の解決策や今も残る理由を紹介

この記事では、和式トイレの使い方と歴史、苦手な人の解決策についてご紹介します。

洋式トイレが主流となった現代でも、公共の場では和式トイレが数多く見られます。

昔からある和式トイレですが、慣れていない人にとってはしゃがみ方が難しく、使用に関して不便を感じている人も少なくないようです。

本記事では、和式トイレの基本的な使い方や間違いやすいポイントを解説するため、和式トイレへの苦手意識があってもうまく克服する助けになるでしょう。

ぜひ参考にしてください。

今週のNo.1

おすすめ優良業者!

トイレつまり専門だから、あらゆるトイレトラブルも任せて安心!業界随一の低価格で、トイレつまりの問題を根本から解決します。作業後のアフターフォローも万全!見積り・ご相談は【完全無料】一都三県・関西エリアに即駆け付けます!

\累計対応件数100万件突破/詳細はこちら

記事の内容

和式トイレとは?

和式トイレをまったく知らないという方に、まず和式トイレについて説明する必要があります。

和式トイレの形状は、ユニークで「スリッパ」のような便器が、床と一体となった形をしています。先端の部分は、「金隠し」と呼ばれていまするが、その語源は平安時代まで遡り、さまざまな説あります。

和式トイレと洋式トイレの違い

洋式トイレとの一番の違いは、便座があるか、ないかです。洋式トイレでは、便座に座って便をするのに対して、和式トイレには便座がありませんので、しゃがんだ姿勢で用を足します。

和式トイレといっていますが、類似のトイレは、アジアや東南アジア、中東諸国など幅広い国や地域で見られます。ただ、他の国では金隠しが無いデザインが主流で、金隠しは日本だけのオリジナルなのかも知れません。

和式トイレの構造

一般的に、和式トイレは床に埋め込まれた陶器製の本体と、水を流すための水栓またはタンクで構成されています。

前方には「金隠し」と呼ばれる立ち上がり部分があり、飛び散りを防ぐ役割を担っているものがほとんどです。

便器の中央部分が最も深く、ここを狙って用を足すのが正しい使い方と言われています。

水は前方から後方へと流れ、汚物を効率よく洗い流す構造になっているため、衛生的な造りになっていると言えるでしょう。

和式トイレの使い方

和式トイレの使い方を詳しく解説します。

和式トイレを上手に使いこなすには、使用する際の正しい姿勢と便器への向き、そして一連の手順を理解することが重要です。

慣れていないと戸惑うかもしれませんが、基本を押さえればスムーズに利用できるようになりますので、以下の使用手順を参考にしてください。

便器の向き

和式トイレを使用する時には、一般的に「金隠し」と呼ばれている盛り上がった部分に顔を向けるのが基本です。

この部分は使用時の前方方面を示しており、汚物が綺麗に流れるために必要な向きです。

もし逆向きにしゃがんでしまうと水の流れや排泄方向が合わず、汚れや詰まりの原因になる可能性があります。

まずは便器の前方をしっかり確認して、体の向きを整えましょう。

姿勢・しゃがむ位置

和式トイレにしゃがむ際は、便器の両側に足を置いて金隠しに向かって腰を落とします。

背筋をやや伸ばして重心を中央に保つと、バランスが安定して後ろにひっくり返らずに済みます。

足の位置が広すぎるとふらつきますし、狭すぎると汚れたり踏ん張れないため、自分の体格に合ったしゃがみ幅を見つけてください。

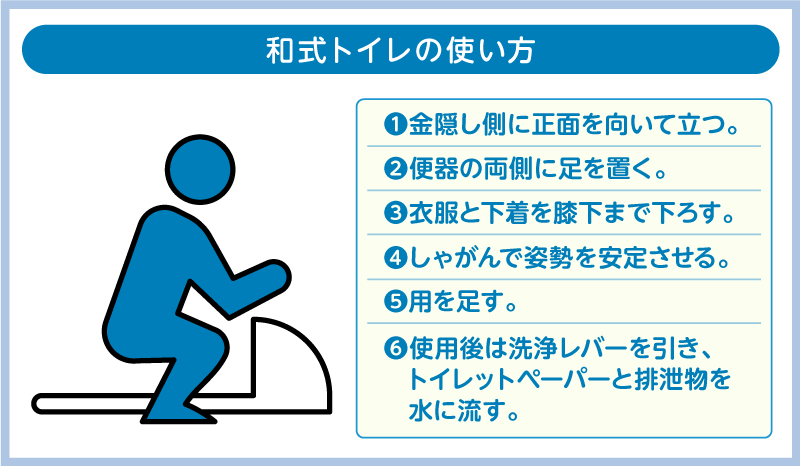

使い方の手順

以下から、和式トイレの具体的な使用手順をご紹介します。

- 金隠し側に正面を向いて立つ。

- 便器の両側に足を置く。

- 衣服と下着を膝下まで下ろす。

- しゃがんで姿勢を安定させる。

- 用を足す。

- 使用後は洗浄レバーを引き、トイレットペーパーと排泄物を水に流す。

この手順を守って使用することで、汚物や水の飛び散り、姿勢の崩れを防いで安全かつ衛生的に使用できます。

また、駅のトイレや公衆トイレでは、洗浄レバーはレバー式でない場合も多く、ボタン式や赤外線、手をかざすタイプなどがあります。

流す際は、周りを見て仕様を判断し適切に使用しましょう。

和式トイレの間違った使い方

和式トイレの間違った使い方をご紹介します。

和式トイレは正しい姿勢で使用しないと、汚れやつまり、転倒などのトラブルにつながる可能性があるものです。

使用に慣れていない人ほど間違った使い方をしてしまいがちなので、よく見られる間違った使用方法とそのリスクを把握しておきましょう。

逆向きにしゃがむ

最も多い間違った使い方は、便器に対して逆向きにしゃがんでしまうパターンです。

金隠しを背中側にしてしゃがむと、構造からして排泄物が外側に飛び散りやすく、掃除の手間が増えてしまいます。

また汚物が流れにくくなったり、最悪の場合にはつまるリスクも高まります。

正しい使用の向きは、金隠しに向かってしゃがむことですので、利用前に便器の構造を必ず確認しましょう。

便器に座る

和式トイレを使用する際、洋式タイプと同じように便器に腰掛けて使うのも誤った方法です。

和式の便器は座ることを想定した造りではないため、間違って座ると思わぬケガにつながる可能性もあります。

また衛生面でも不安が残るため、必ずしゃがんで使用してください。

前寄り・後寄りにしゃがむ

しゃがむ位置が前後にずれてしまうと、排泄の方向が合わずに飛び散りや汚れの原因になります。

金隠し寄りにしゃがむと汚物が便器の外に漏れやすく、便座後方寄りにしゃがむと流れにくくなる可能性があります。

最適な位置は便器の中央付近で、その部分に腰がちょうど真上にくるようにしゃがめば失敗しにくくなるでしょう。

和式トイレが苦手な人の特徴

和式トイレが苦手な人の特徴についてご紹介します。

様々な理由から、和式トイレを使用するのが苦手と感じる人は少なくありません。

一般的に、以下のような理由が原因となるようです。

姿勢が安定しない

特にしゃがんだ姿勢を維持するのが難しい人は、和式トイレに苦手意識を持ちやすい傾向があります。

足腰の筋力が弱い人やバランス感覚に不安がある人は、使用中に姿勢が不安定になりやすく、倒れそうな感覚を覚えることもあるかもしれません。

日頃しゃがんだ姿勢を取る機会はあまりないため、重心の取り方が分からないことも大きな要因でしょう。

衣類が汚れるのが気になる

衣服が汚れるのではないかと心配になる人も多いかもしれません。

和式トイレはしゃがまなければならないため、洋式トイレに比べてズボンやスカートが便器に触れたり、床について汚れる可能性が高いからです。

特に狭い個室や床が濡れている場合は、衣類をどう扱うかがストレスになりがちで、洋式トイレと比べて心理的なハードルが高いでしょう。

利用経験が少なく慣れていない

一昔前までは、学校や公共場所のトイレは和式がほとんどでしたが、近年ではその多くが洋式トイレに変更されています。

そのため、若い世代の中には和式トイレを使った経験がほとんどない人も珍しくありません。

慣れない姿勢や使い方に戸惑い、正しい手順がわからず苦手意識を持ってしまうケースが多いのかもしれません。

和式トイレを上手に使うコツ

和式トイレを上手に使うコツについてご紹介します。

和式トイレに苦手意識がある人でも、幾つかのポイントを意識するだけで格段に使いやすくなるものです。

姿勢が安定する方法や衣類の扱い方など、実践しやすいコツを覚えておくことをおすすめします。

足幅を調整し、壁や手すりを使って安定させる

和式トイレの使用時には、足幅を上手に調整することで不安定な姿勢を避けることができます。

しゃがんだときの安定感は足幅で大きく変わるもので、理想は肩幅よりやや広めに足を開くことで、そうすると重心が安定しやすくなるのです。

また、トイレ内には多くの場合に手すりがあるため、手すりを握ったり、壁に手を添えるだけでもバランスを取りやすいでしょう。

特に高齢者や筋力に自信がない人は、支えを活用することで安全性が高まります。

裾や衣類をまとめて汚れを防ぐ

和式トイレの使用時には、衣類の扱いが重要なポイントとなります。

失敗を防ぐためには、ズボンやスカートは膝下までしっかり下ろし、体の前側で丸めるようにして押さえておくと、便器や床に触れることはありません。

特に長いスカートやコートなどを羽織っている場合には注意が必要です。

小物やスマートフォンなども衣服のポケットから滑り落ちることがあるため、使用前にカバンに入れ替えましょう。

腰を深く下ろして便器の中央を狙う

和式トイレの使用時には、浅くしゃがむと姿勢が不安定で狙いもずれやすくなるため、真ん中を意識して腰を深く下ろすと体重が安定します。

下を向いていたり、前屈みになりすぎていたりすると、姿勢が崩れにく転倒しやすくなるため、目線はしっかり前に据えて呼吸を整えることを意識してください。

脱いで用を足す

衣服や下着を汚さずに用を足す自信がない時は、思い切って脱いでから用を足す方法も効果的です。

特に身動きしずらい狭い個室や床が濡れている時には、衣服のことを気にせずにしゃがみこめるため、使用時のストレス軽減に役立ちます。

近年では、「チェンジングボード」もしくは「フィッティングボード」が備わっているトイレも多いので、衣服を脱ぐ際には活用してみてください。

どうしても和式トイレを使えないとき

体の事情や心理的な不安から、どうしても和式トイレを使えないときは、どうすればよいでしょうか?

そのような時は、公共施設での対応策と自宅での解決策を分けて考えると、状況に応じた選択がしやすくなります。

以下の方法を試してみてください。

洋式トイレを探して利用する

特に近年ではそうですが、一般的に公共の場では和式トイレ以上に洋式トイレの設置数のほうが上回っています。

一見したところ和式トイレしかないように思えても、よく探せば洋式トイレがあることも少なくありません。

トイレの案内が書かれている図や施設マップを確認して、洋式トイレを探してください。

公共の場に多い「多目的トイレ」や「バリアフリー対応トイレ」は大抵洋式トイレですので、探す際に覚えておくと便利です。

置くだけの簡易洋式便座を設置する

もし自宅のトイレが和式で使いにくい場合は、既存便器の上に乗せるだけで洋式のように座れる「簡易便座」を活用する方法があります。

工具や工事も不要ですし、通販などで数千円から手軽に導入できるため、すぐに使いやすいトイレにするために最適の方法でしょう。

和式から洋式へリフォームする

自宅の和式トイレに簡易洋式便座を設置したくない場合、もしくは設置できない場合、トイレ自体を洋式にリフォームする選択肢もあります。

もちろん、水回り工事などの初期費用はかかりますが、毎日のトイレ使用の快適性や安全性を大幅に向上させることができます。

予算やスケジュールが許すなら検討してみてください。

和式トイレの使い方を子供に教える方法

和式トイレの使用は、大人でも難しく感じることがあるため、子供にとってはさらにハードルが高くなります。

ですから初めて使うときは、少しずつ段階を踏んで慣れさせることが大切です。

以下の方法をぜひお試しください。

しゃがむ練習をする

和式トイレを使いこなす第一歩は、「しゃがむ姿勢」に慣れることです。

事前に自宅でしゃがむ練習を何回も取り入れてみましょう。

床の上に印をつけて足の位置を確認したり、足裏全体をペタッと地面につけた状態でしゃがむ練習をすると、体の使い方が自然と身につきます。

段ボールなどで和式トイレに見立てて練習する

実際に和式トイレを使用する前に、段ボールなどの箱を便器に見立てて練習するのも効果的です。

しゃがむ位置や向きを事前に教えることで、実際のトイレも戸惑うことなく使用できるかもしれません。

子どもの年齢が低いなら、おもちゃなどを使ってゲーム感覚で練習すると、楽しいイメージが残り、和式トイレに対する不安が軽減されます。

実際の和式トイレで練習する

一通りの練習が済んだら、実際の和式トイレで試してみましょう。

初めて本物の和式トイレを使うときは、親が一緒に個室に入って、足の位置や体の向きを声かけしながら補助してあげてください。

衣類の扱いやしゃがみ方など、子供だけでは難しいポイントを横でサポートすることで、成功体験を積ませることができます。

子供が和式トイレの使い方を練習するときのコツ

子どもが和式トイレの使い方を練習するときのコツをご紹介します。

子供が和式トイレを使えるようになるには、幾つかのコツを意識することが大切です。

家庭での練習を工夫することで、学校や外出先でもスムーズに使えるようになりますので、トライしてみましょう。

親がお手本を見せる

子供は大人の行動を見て覚えることが多いため、まずは親が正しい使い方を実演してみせると効果的です。

しゃがみ方や重心の取り方、便器への体の向き、足の位置などは実際に見ると分かりやすいため、言葉で説明するよりもスムーズに習得できるかもしれません。

ひとつの動作ごとに声をかけながら、ゆっくりお手本を見せてください。

足を置く位置・しゃがむ動作に慣れさせる

和式トイレの使用には、足の位置としゃがむ体勢が重要なポイントになります。

足は便器の両脇にしっかり置き、肩幅程度に開くように教えます。

また、しゃがんだ時にどのように体のバランスを取るかは、親が横で同じような姿勢・動作を行うと慣れやすいかもしれません。

短時間で楽しく練習する

トイレトレーニングの成功のコツは、「短時間で終わらせる」ことと「楽しい雰囲気にする」ことです。

特に子供は長時間の練習は集中力が続かず、苦手意識を植え付ける原因になります。

1回5分程度を目安にして、成功したら褒める、できなかったときも叱らず励ます姿勢を維持してください。

楽しいイメージがあれば率先してトライするようになりますし、それが自信と上達に繋がるからです。

学校へ行く服装で練習する

和式トイレの練習は、実際の学校生活を想定した服装で行うのが効果的です。

本番と同じ環境で練習することで、衣類の扱い方や動き方が自然と身につき、いざという時も緊張せずに使用できるでしょう。

特に修学旅行や遠足などのイベント前は、日常とは違うシチュエーションも考えられるため、服装込みで練習すると落ち着いて対応できるようになります。

日本トイレの歴史

奈良時代に作られた古代和式水洗トイレ(秋田県)

人は生きている以上、用を足す必要があります。

日本古来のトイレ事情はどのようになっていたのでしょうか?少し、時代を遡り見て行きましょう。

弥生時代

日本での便所の概念は、弥生時代まで遡ることができるようです。この時代の遺跡調査によって、排泄専用の施設が見つかっています。

奈良時代

日本書紀にも、厠の存在が記載されています。また、日本最古の歴史書と言われる古事記にも同じようにトイレの記述があるようです。

平安時代

高貴な貴族階級は、桶箱と呼ばれる箱に用を足していたようです。しかし、庶民にはそのような文化が無く、便所や便器を使用せず、野外で用を足していたようです。

戦国時代

武家などを中心に今の便器と似たような形に進化しています。当時の便器は、木製の箱型を畳や床などに埋め込んだ形で作られ、今の金隠しにあたる場所に手で掴む板がありました。

戦国時代では、いつ敵に襲撃されるか分からないため、トイレは広く(槍などが届かない広さ)設計されていたようです。

江戸時代

江戸時代では、し尿は大切な農耕肥料として重宝され、将軍家、旗本、平民に至るまで、トイレを利用していました。

この時代、し尿は売れる資源であり、し尿を取り扱う業者は、高利のため花形の職業でした。長屋などでは一軒一軒トイレを持つことは不可能であったため共同トイレ、今で言う公園のトイレのような施設が別に作られていました。

大正、昭和時代

大正から昭和初期にかけて、陶器やホーローといった陶磁器で便器を作る技術が確立し、今の和式トイレへと進化してきました。

洋式トイレ

和式トイレ中心だった日本ですが、20世紀に入ると、終戦後にヨーロッパ諸国やGHQの影響によって、洋式トイレが広まっていきます。

和式トイレの普及率

もうほとんど見なくなった和式トイレですが、実は、まったく無くなったわけではありません。数こそ少なくなっていますが、今の時代でも和式トイレを使用する人たちがいて、一定の数で生産されています。

和式、洋式トイレの推移

和式トイレは、年々、減少傾向にあります。

TOTOの出荷資料では、1963年、和式トイレは、トイレ出荷の実に83%を占めていたのに対して、30年後の1990年には18%、50年後の2015年には0.7%まで減少しています。

ただ、一定の需要は無くならないようで、少しずつ生産しています。

和式の需要

和式トイレは、なぜ無くならないのでしょうか?

和式トイレを好む人の中には、他人の座った便座に座りたくないという精神的な側面があるようです。

家では、洋式トイレを使いますが、外では和式トイレを使用したいというニーズが一定数あるようです。

また、これまでの習慣を壊したくないと言う人もいて、和式トイレを選ぶ方もいるようです。

和式トイレがなくならない理由

和式トイレがなくならない理由についてご紹介します。

洋式トイレの普及が格段に進んでいる今でも、和式トイレは多くの施設で姿を残しています。

その背景には、利便性やコスト面、利用者のニーズなど、様々な要因が関係しているようです。

公共施設では維持管理がしやすい

和式トイレは、洋式に比べて構造がシンプルで、壊れにくく掃除がしやすいという利点があります。

公共施設や駅などの多くの人が利用する場所では、衛生面の維持が最重要課題のため、管理のしやすさの観点から重宝されています。

設置や更新のコストが安く予算面での負担が少ない

和式トイレは、洋式に比べてコストが安いという利点があり、これがなくならない理由のひとつです。

和式は、設置・交換費用を低く抑えることができ、部品交換や修理の費用もリーズナブルなため、長期的な維持費用を削減可能です。

特に自治体や教育機関などの限られた予算内で運営される施設では、費用対効果が高い和式トイレが選ばれる傾向が高いと言えます。

利用者のニーズや伝統的な安心感がある

高齢者や長年和式トイレを使ってきた世代の中には、「和式の方が落ち着く」と感じる人も少なくありません。

文化や生活習慣の一部として定着化しているため、急に変えるのは無理という考えも見られます。

災害時・非常時に使いやすい

和式トイレは、非常時に扱いやすい特徴があるので、需要はなかなか減りません。

台風などの災害や停電、断水などの非常時にも和式トイレは大活躍です。

構造がシンプルなため簡易的な処理が可能で、便座がないことで衛生面での維持が容易なのが、大きな利点でしょう。

和式トイレのメリット

時代と共に減少している和式トイレ。このままでは、日本から和式トイレが消える日も、遠くないでしょう。

ここでは、和式トイレと洋式トイレを比較して、和式トイレのメリットを考えてみましょう。

掃除が簡単

シンプルな形の和式トイレは、掃除が簡単です。

特に洋式トイレでは、淵の裏側のブラッシングが面倒で見えないのに対して、和式トイレには、死角となる部分がほとんど無いので、掃除がすぐに終わります。

排便がスムーズ

和式トイレは、便座に座ることが無いので、お尻に無理な圧力がかかりません。

そのため、お腹から腸、肛門まで、力が入りやすく、排便が容易になります。

設置費用が安い

簡単な作りの和式トイレ、本体価格が、洋式トイレよりも安く購入することができます。

お尻が便座に触れない

便座が無い和式トイレなので、当たり前ですが、「他人の座った便座に座りたくない」と思っている人には大変重宝されます。

そのようなニーズはもともとあった背景から、最近の洋式トイレには、消毒用溶剤が壁などに用意されています。

和式トイレのデメリット

和式トイレのデメリット

ここからは、和式トイレの欠点について、考えていきます。

衛生面

和式トイレの便器は、床と同じ高さになっているので、衛生的に汚くなります。

公共の和式トイレなどでは、土足で便器をまたぐことや、トイレの際、汚物が床に飛び散ることが多くなるためです。

同じトイレの使用量で微生物検査を実施すると、和式トイレは、洋式トイレに比べ、実に800倍以上、汚れていることが判明しています。

疲れる

通常の生活をしている上で、「しゃがむ」という動作や姿勢は、和式トイレ以外ではほとんど行いません。そのため、少しの時間でも同じ姿勢でいると、足や腰、背中が痛くなり、とても疲れます。

便秘などで、長時間トイレにいる事も、姿勢を維持することが難しくなります。

便器が汚れやすい

洋式トイレでは、汚物がそのまま水溜まり近くに落ちるように、便座の位置が設定されていますが、和式トイレでは、胴の部分に汚物が落ちます。そのため、排水する時に周囲に汚物が飛散することが多くなります。

妊婦や高齢者への負担

しゃがむ、立つという動作は、妊婦さんや高齢者にとって、とても辛い動作です。毎日使うトイレなので、より大変なものです。

和式トイレのつまりや水漏れ修理はトイレつまり解消隊にご相談ください

和式トイレの使用手順についてご紹介しました。

和式トイレは構造がシンプルな反面、長年の使用でつまりや水漏れが起きやすい点には特に注意が必要です。

ただ無理に自分で直そうとすると状態が悪化する恐れもあるため、専門知識を持つ業者に修理の依頼をすると安心です。

トイレつまり解消隊なら、和式・洋式を問わず、トイレトラブル時の迅速な修理対応が可能です。

深夜や早朝でも気にせず利用できるため、急なトイレトラブルでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

和式トイレのQ&A

- Q1:和式トイレの臭いがきついのですが、どうしたらいいですか?

- 回答:和式トイレは汚れやすいので、できるだけ毎日、掃除をしましょう。忙しく難しい場合は、中性洗剤やクエン酸スプレーなどを毎日、吹きかけましょう。

- Q2:和式トイレで、楽に用を足せる方法を教えください。

- 回答:数分もしゃがんだ姿勢でいると足がしびれてきます。そのような時は一次的にどちらかに体重をかけて、バランスを取りましょう。

- Q3:体が硬く、しゃがむのがきつい時はどうしたらいいでしょう。

- 回答:和式トイレでは、しゃがむ動作が絶対に必要です。姿勢が辛い時は、ズボンや下着を全部脱いで用を足すと少し、姿勢が楽になります。

- Q4:和式トイレがまだ残っているのはなぜですか?

- 回答:衛生面で便座に座りたくない人や、慣れた姿勢を維持したい人の需要があるため、公共施設などでは今も残っています。

- Q5:和式トイレを洋式に替える費用はどれくらいですか?

- 回答:一般的には20万〜40万円ほどかかります。補助金が利用できる自治体もあるため、役所で確認しましょう。