断水・停電時のトイレの流し方|流してはいけないケースとメーカー別対応

断水・停電時のトイレの流し方をご紹介します。

災害時や緊急の断水・停電では、トイレの使用に関して大きな不安が生じます。

本記事では、トイレを流してはいけないケースや停電に影響を受けるトイレの種類、さらにメーカーごとの対応方法や流さず処理する方法を詳しく解説。

この記事を読めば、非常時のトイレの扱い方に関して正しい知識を得られるため、非常時の不安を和らげ安心して行動できるようになります。ぜひ参考にしてください。

今週のNo.1

おすすめ優良業者!

トイレつまり専門だから、あらゆるトイレトラブルも任せて安心!業界随一の低価格で、トイレつまりの問題を根本から解決します。作業後のアフターフォローも万全!見積り・ご相談は【完全無料】一都三県・関西エリアに即駆け付けます!

\累計対応件数100万件突破/詳細はこちら

記事の内容

断水・停電時に流してはいけないケース

断水や停電が起きても、トイレ使用後にそのままにするなんて…と考える方は多いはずです。

「水を流さなければ」と慌ててしまう気持ちはよく分かりますが、ただ状況によっては流す行為が被害を拡大させる恐れがあります。

ここでは、断水・停電時に流してはいけない主なケースを解説していきましょう。

大雨や浸水が発生しているとき

河川の氾濫や道路冠水が発生している時にトイレを流すと、逆流や汚水のあふれに繋がる可能性があります。特に排水管が地面下で水圧を受けると、通常の流れが遮断されて逆流のリスクが高まるためです。

特にマンホール付近が冠水している場合は、トイレや浴室の排水口から汚水が戻る可能性があるため、必ずトイレの使用を避ける必要があります。

中でも地下室や低層住宅では、下水が逆流して室内に流れ込む「内水氾濫」のリスクが高まりますので、地域やエリアによって特に注意が必要でしょう。

大きな地震の直後で排水管に異常があるとき

日本ではよく起きやすい事例ですが、地震の揺れによって屋内外の排水管に破損やズレが生じる場合はトイレを流すと危険です。

これは外観からは分かりにくいのですが、徐々に排水が漏れて地下にしみ出すと後から床下浸水や悪臭の原因となります。

このようなケース時には、自治体や管理会社が「トイレの使用を控えるように」と注意を呼びかけることもあるため、必ず情報を確認して協力してください。

外見上問題がなくても自己判断で私用したりせず、行政や管理会社からの使用許可が出るまで控えることが重要です。

汚物が溜まっている・つまり気味のとき

断水中にトイレを使用して、紙や汚物が溜まった状態で無理に流すと、通常より少ない水圧でつまりを悪化させる場合もあります。

特に停電と断水が同時に起きている場合は、排水ポンプや流す機能が正常に作動しないこともあり、つまりから逆流を招くリスクが高まることも。

一度つまってしまうと、復旧後に大量の水を流したときに一気にあふれることもあり、大規模な清掃が必要になることもあります。

こうしたリスクがあるときは、水を流すのではなく別の方法で処理することが重要です。

具体的な方法は、以下で解説しています。

停電時に影響を受けるトイレの種類

停電時に影響を受けるトイレの種類についてご紹介します。

トイレの仕組みはメーカーや機種によって微妙に異なり、停電や断水の影響度もそれぞれ変わります。自宅や勤務先のトイレがどのタイプかを把握しておくことは、非常時の対応を考えるうえで非常に重要です。

代表的な4種類のトイレの特徴を以下の表に整理していますので、比較してみましょう。

| トイレの種類 | 断水 | 停電 |

|---|---|---|

| タンク式トイレ(レバー式) | △ | 〇 |

| タンクレストイレ(完全電動式) | △ | ✕ |

| ハイブリッド型(タンク+電動機能) | △ | △ |

| マンションのポンプ式トイレ | ✕ | ✕ |

タンク式トイレ(レバー式)

タンク式トイレは、昔ながらのシンプルな構造で最も普及しているタイプのトイレです。レバーを引くとタンクに貯めた水が流れる仕組みで、停電の影響を受けにくいのが特徴。

ただ、断水時には水を十分に溜められないため通常のような使用はできませんが、外部から水を補給できれば使用可能となります。

日常的に使用している家庭が多いため、非常時の備えとして「どの程度の水で流れるか」を試しておくのも有効でしょう。

タンクレストイレ(完全電動式)

近年人気になっているタンクレストイレは、水を直接配管から流す仕組みで、電動ポンプやセンサーが必要となります。電源がないと作動しないため、停電時は機能が完全に停止してしまい、多くの場合は外部から水を足しても作動しません。

また断水にも弱く、非常時には使用が困難です。ですから、このタイプを設置している家庭では必ず簡易トイレや給水タンクを備えておくことが推奨されます。

ハイブリッド型(タンク+電動機能)

ハイブリッド型のトイレは、節水や快適性を重視して、タンクと電動部品を組み合わせたタイプの製品です。

断水時は、特に水の確保が課題となるのが特徴で、停電時には電動部分が停止して一部の機能が使えなくなります。簡易レバーで流せる場合もありますが、完全な動作は期待できません。

もし断水が続く場合は、水の確保が最重要な課題となるため、普段からペットボトルや水を溜めたポリタンクを備えておくと安心でしょう。

マンションのポンプ式トイレ

ポンプ式トイレは主に高層マンションなどで採用される方式で、給排水にポンプが不可欠なため、停電や断水のいずれでも使用不能になります。

この場合、外部から水を補給しても作動しないため、完全に機能が停止します。管理人や管理組合からの指示が出るまで使用を控える必要があるでしょう。

過去に日本で起きた災害時には、このタイプのトイレを使用しているマンションの住民が、一斉に簡易トイレを利用せざるを得なくなったケースが多く見られたようです。

自宅がこのタイプのトイレの場合は、非常用簡易トイレの常備などの備えが必要でしょう。

断水・停電時にトイレを流す前の確認事項

断水・停電時にトイレを流す前の確認事項についてご紹介します。

断水や停電のとき、まず「水さえ確保できれば流せる」と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。

水の量や建物の状況によっては、逆流やつまりといったトラブルを招くこともあります。

そこで、実際にトイレを流す前に確認しておきたいポイントをまとめました。

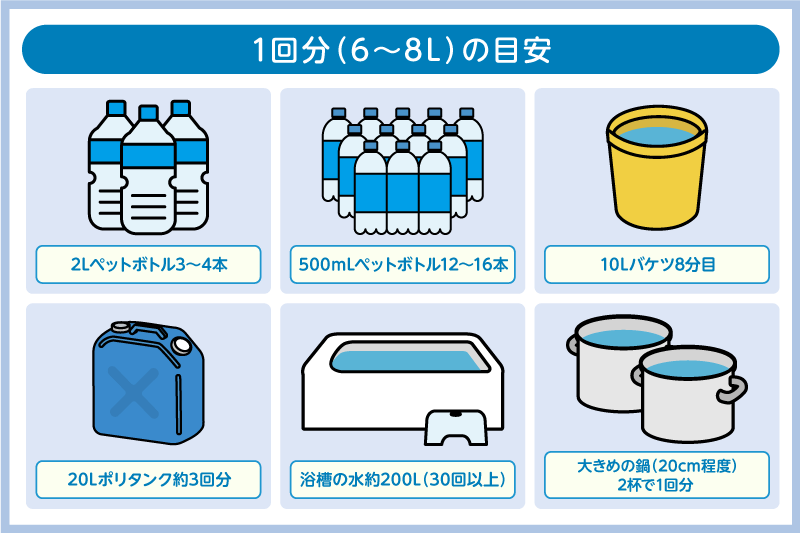

6L~8Lの水を確保できているか

一般的な洋式トイレを1回流すのに必要な水は、約6L~8Lが目安です。これは 2Lペットボトルなら3〜4本(6〜8L)、500mLペットボトルなら 12〜16本に相当する量です。

断水時には蛇口から直接バケツに水を汲むことができず、ペットボトルだけでは流すための勢いが出ないので、トイレに使用する際は水をバケツや鍋に移し替えて使用する形になります。

また、災害時に備えてあらかじめ水を入れたポリタンクを常備しておくことや、普段から浴槽に水を張っておくことも有効です。

これらの方法を組み合わせれば、トイレ数回分どころか数十回分の水を一度に備蓄できるため、いざというときにも安心して利用できます。

十分な水を確保できない場合は、無理に流さず簡易トイレを利用するなど、別の方法を検討しましょう。

| 容器・方法 | 1回分(6〜8L)の目安 |

|---|---|

| 2Lペットボトル | 3〜4本 |

| 500mLペットボトル | 12〜16本 |

| 10Lバケツ | 8分目 |

| 20Lポリタンク | 約3回分 |

| 浴槽の水 | 約200L(30回以上) |

| 大きめの鍋(20cm程度) | 2杯で1回分 |

マンションで給排水ポンプが正常に機能しているか

高層マンションでは、各階に水を送るために給水ポンプが設置されているケースが多く、停電でこのポンプが止まってしまうと、タンクに水が供給されずトイレが流せなくなることがあります。

また、建物によっては地下の汚水槽から下水道に排水するために排水ポンプを使用している場合もあり、このポンプが停止すると汚水が排出されず、逆流してしまう恐れもあります。

そのため、災害などで断水や停電が起きた際にトイレが使用できるのかどうかは、あらかじめ管理会社に確認しておくと安心です。

断水・停電時のバケツを使ったトイレの流し方

断水・停電時のバケツを使ったトイレの流し方をご紹介します。

トイレの機種や状況によっては、十分な量の水を確保できればバケツでトイレを流す方法も可能です。

以下の方法を参考にしてください。

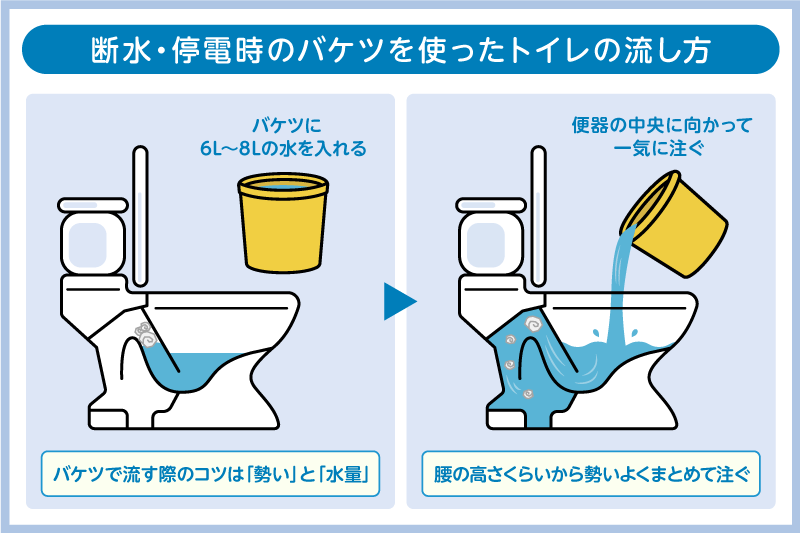

トイレをバケツで流す手順

バケツを使用して、以下の手順で流してみましょう。

- バケツに6L~8Lの水を入れる

- 便器の中央に向かって一気に注ぐ

- 汚物が流れ切ったことを確認する

- 必要に応じて少量の水で便器をすすぐ

バケツで流す際のポイント

バケツで流す際のコツは、「勢い」と「水量」です。

少しずつ水を注ぐと流れが弱まってしまい、便器内に汚れが残るため、腰の高さくらいからかなりの量を勢いよくまとめて注ぎます。

そうすることで排水に勢いがつき、その水圧で配管や下水まで全ての汚れを押し流せます。

ただ、高さのある箇所から水を流すと飛び散りの可能性があるため、勢いをつけつつ水面近くから注ぐと良いでしょう。

断水時にトイレをつまらせないための工夫

断水時には、トイレをつまらせない工夫が必要です。

そこでここでは、断水時におけるトイレ使用時の3つの工夫を紹介します。

トイレットペーパーは別途ビニール袋に入れて捨てる

断水時でのトイレ使用では、小便なら最も少ない水で流すことが可能です。

そのため、女性の方の小便時にはトイレットペーパーは流さず、別途ビニール袋に入れて捨てるとつまりを回避できます。

大便時でも同様にできればいいのですが、流石に抵抗のある方も多いでしょう。

従って、大便時のトイレットペーパーの処分方法は「できる方なら、別途ビニール袋で捨てる」ことをおすすめします。

ただ、いつもよりトイレットペーパーの使用量を少なくすると、つまらずに流せる確率がアップします。

数回分をまとめて流さない

排水に使う水がもったいないからと数回分を溜めて、まとめて流すのはトイレがつまるリスクを高めます。

それが小便であっても、溜めるのはよくありません。臭いもこもりますし、細菌が発生するリスクも高まります。

なにより尿を放置するため尿石が発生し、トイレつまりの原因となります。

断水時でも使用する度に、きちんとトイレを流すことは重要です。

必ず適量の水で流す

トイレを使用したら、必ず適量で流さないといけません。

記事内でもお伝えしていますが、小便なら約6リットル、トイレットペーパーを使うなら約8リットルの水で流す必要があります。

流す水が多い分には問題ありませんが、量が少ないと汚水桝まで流れず排水管の途中で溜まってしまいます。

トイレをつまらせないためには、断水時でも適量の水でトイレを流すようにしましょう。

停電時に使える?主要メーカー別トイレの流し方

停電や断水時には、通常通りの操作ではトイレを使えない場合があります。

ただし、各メーカーの一部機種には非常時に利用できる操作方法が用意されています。

ここで紹介する内容は機種によって異なる場合がありますので、必ずご自宅のトイレの取扱説明書やメーカー公式情報を確認するようにしてください。

TOTO

TOTOの「ネオレスト」や「GG」シリーズは、停電時には自動洗浄が作動しません。

ただし、緊急時の操作に対応したモデルでは、手動レバーや乾電池を利用して排水が可能です。

対応機種例

- ネオレスト AH/RH/DH

- GG・GG800 など

停電時の操作手順

- 便器側面のパネルを外す

- 内部の紐付きレバーをゆっくり引く

- 約30〜35秒保持する

- 「ピピッ」という音がしたらレバーを離すと排水

※長時間停電時は乾電池をセットし、停電対応ボタンで排水可能

LIXIL

LIXILの「サティス」シリーズなどタンクレストイレは、通常は電動機能が必須のため停電時は使えません。

ただし、対応機種では専用の「停電便器洗浄キット」を使うことで排水できます。

対応機種例

- サティス Sタイプ

- サティス Eタイプ(停電便器洗浄キット対応)

停電時の操作手順

- 停電便器洗浄キット(CWA-241)を便器に取り付ける

- 単3乾電池6本をセットする

- 洗浄ボタンを押して排水する

※キット非対応機種は、バケツで水を注ぐ方法で排水する

パナソニック

パナソニックの「アラウーノ」シリーズは電動機能を搭載しているため、停電時は自動洗浄が使えません。

ただし、モデルによっては停電用ハンドルや乾電池による排水機能を備えています。

対応機種例

- アラウーノ S160/L150

- 新型アラウーノV

- CH130/CH150(乾電池対応モデル)

停電時の操作手順

- 電源プラグを抜く

- 側面カバーを外す

- 停電用ハンドルを時計回りに回して排水する

- 排水後、便器にバケツで約4Lの水を注ぎ補給する

※乾電池対応モデルは、9V乾電池をセットして停電排水ボタンを押す

断水・停電時に流さず処理する方法

断水・停電時に流さずに処理する方法をご紹介します。

トイレの機種の問題や水の不足などの理由で、どうしても流せない状況であれば、「流さない処理」も可能です。

トイレを流さなくても、できるだけ衛生的な状態を維持するために、以下の方法を参考にしてください。

市販の簡易トイレを利用する

トイレを流せない時には、市販の簡易トイレを活用するのもおすすめです。

防災グッズとして販売されている簡易トイレは、便器に袋をセットして使い、凝固剤で固めて処分できます。手軽で衛生的なため、家庭に備蓄しておくと安心。

ホームセンターやスーパーマーケットなどでも購入できますし、ある程度の量なら通販でも買うことができます。

家族の人数分を数日分備えておくことをおすすめします。

自宅で簡易トイレを自作する

災害時に市販の簡易トイレがない場合は、自宅にあるもので代用して作ることができます。

もっとも簡単なのは、便器に大きなビニール袋を二重にかぶせ、袋の底に新聞紙やペットシーツ、猫砂などを敷いて吸水させる方法です。

同じ方法を応用すれば、バケツや段ボール箱を容器代わりに使うことも可能です。

使用後は袋の口を縛り、可燃ゴミとして処分します(非常時は自治体の指示に従ってください)。

また、夏場など気温が高い時期は臭いが強くなりやすいため、消臭剤や凝固剤を併用すると快適に使えます。

まとめ|復旧後に流れが悪いときは専門業者に相談を

断水や停電時にトイレを正しく扱うことは、衛生と安心を守る上で非常に大切です。

断水や停電時にトイレを正しく扱うことは、衛生と安心を守る上で非常に大切です。

トイレの種類ごとに対応方法も異なりますので、自宅のトイレの機種を把握し、必要な水量や停電時の操作方法をあらかじめ確認しておくことが重要。

復旧後に流れが悪い場合は、もしかすると配管破損やつまりの可能性も考えられるため、専門業者への相談をおすすめします。

トイレつまり解消隊は、なら、トイレのつまりやトラブルに迅速に対応してくれ、相談から最短20分で駆け付けるスピード対応が魅力のひとつです。

実際の現場には、該当地域のエリアスタッフが来てくれて丁寧に対応するので、初めての方でも安心して利用可能!

お見積りやご相談は無料なので、お困りの際はまず一度ご相談ください。